本课题组主要从事研究水体富营养化过程、蓝藻水华的类型、爆发机制及危害,及蓝藻水华生态防治途径。特别是从生态治理和生物操作技术角度,结合水文动力学提出了生态治理蓝藻水华的新思路——“生态陷阱治理蓝藻水华”的解决方案。该技术利用风场、水体流场和蓝藻(微囊藻)自身水平迁移规律,在蓝藻水华爆发的早期,识别出大面积水体蓝藻控制的关键区域,并在这些关键区域内利用水流流量调控与食物链控藻结合方法,建立了一个蓝藻、滤食性鱼类、底栖动物等三者之间的全新动态关系模式,同时发展出水体浊度调控技术,充分发挥了滤食鱼形成泥质含藻粪便的作用,使大量蓝藻随之沉至库底而不致再度随机扩散,并被底栖动物消化分解,最终达到了有效完全地控制蓝藻水华灾害的目的。

主要关键内容和技术图解:

1.蓝藻主要类型

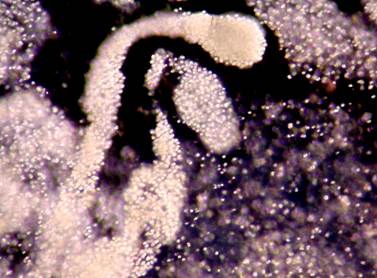

微囊藻水华(绿黄色) 微囊藻(显微镜下)

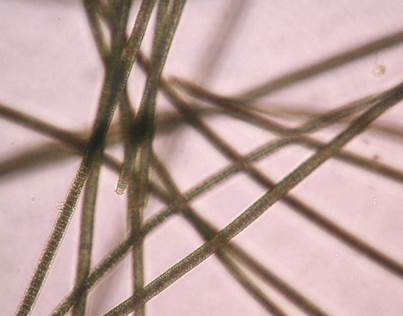

丝状颤藻水华 丝状颤藻 (显微镜下)

脱离泥层的丝状颤藻逐渐聚合 颤藻群体呈蝌蚪状上浮

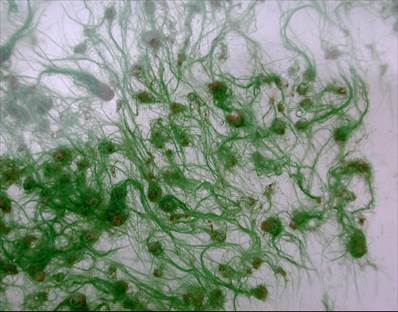

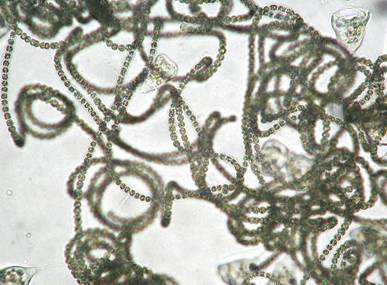

鱼腥藻水华 鱼腥藻(显微镜下)

2.含蓝藻鱼粪及混合泥沙的含藻鱼粪

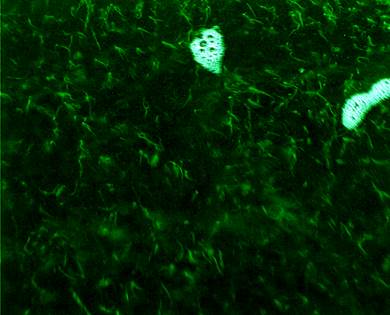

滤食鱼类食藻后的粪便含有大量微囊藻颗粒(左图), 这些微囊藻在荧光显微镜下显示仍然具有活性(右图),可成为进一步扩散的藻源。

滤食鱼类食藻后的粪便如果含泥沙量少,则漂浮在水面上或水体中,容易成为进一步扩散的藻源(左图),如果适当扰动水体,改变水体浑浊度,使鱼类粪便内含有一定量的泥沙,则含藻粪便会沉在水体底部(右图),易于底栖动物食用并消化它,防治藻类二次扩散。

3.底栖动物控制蓝藻

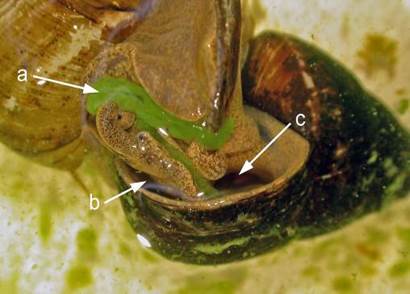

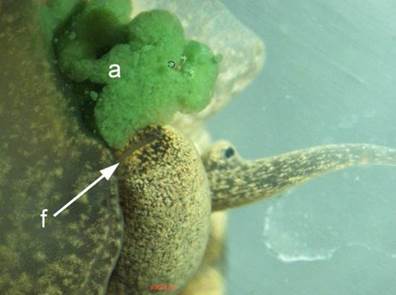

解剖镜下铜锈环棱螺呼吸聚集微囊藻形成微囊藻团。a:环棱螺清滤呼吸产生的微囊藻团;b:外套腔进水口;c:外套腔出水口(左图),解剖镜下观察环棱螺通过舌齿牧食微囊藻团。F:舌齿(闭合状态)(右图)

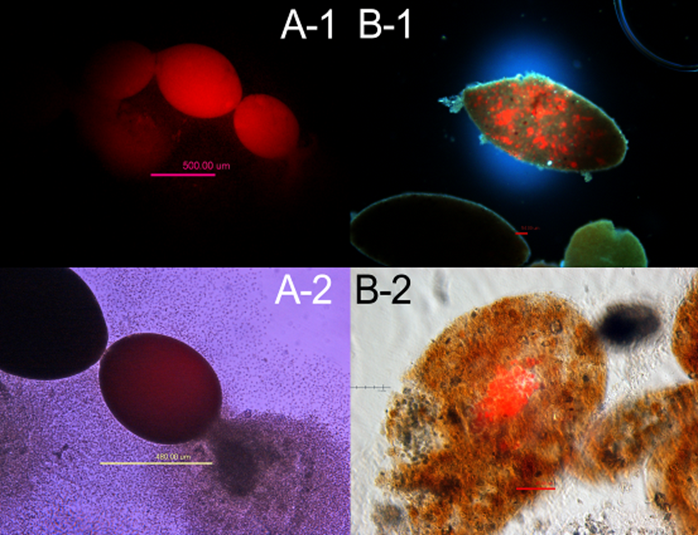

荧光显微镜下不同组别的环棱螺粪便特征照片(红色所示为荧光下的微囊藻):(A-1)0g底泥组中的环棱螺粪便;(A-2)0g底泥组中微囊藻从解体的环棱螺粪便中释放;(B-1)27g底泥组中的环棱螺粪便;(B-2)27g底泥组粪便培养72小时后,微囊藻增殖活性降低

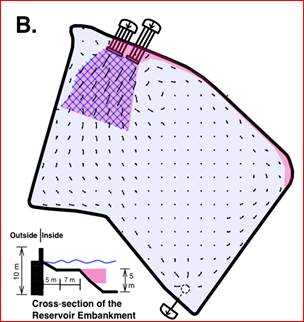

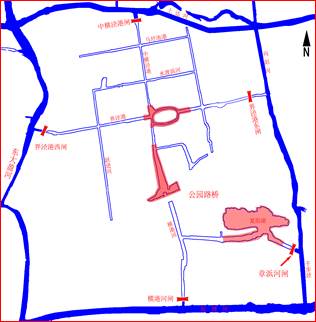

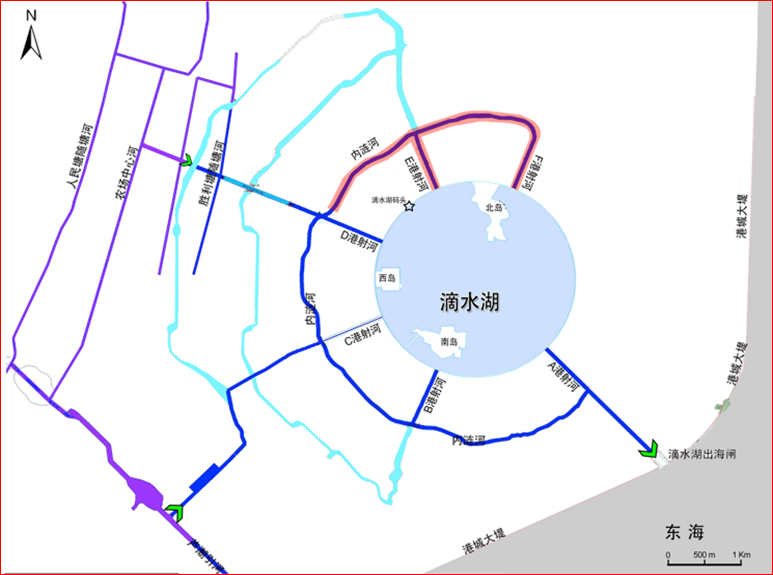

4.在不同水体,结合不同地形地貌及风流场构建“生态陷阱”

科研项目

科研项目